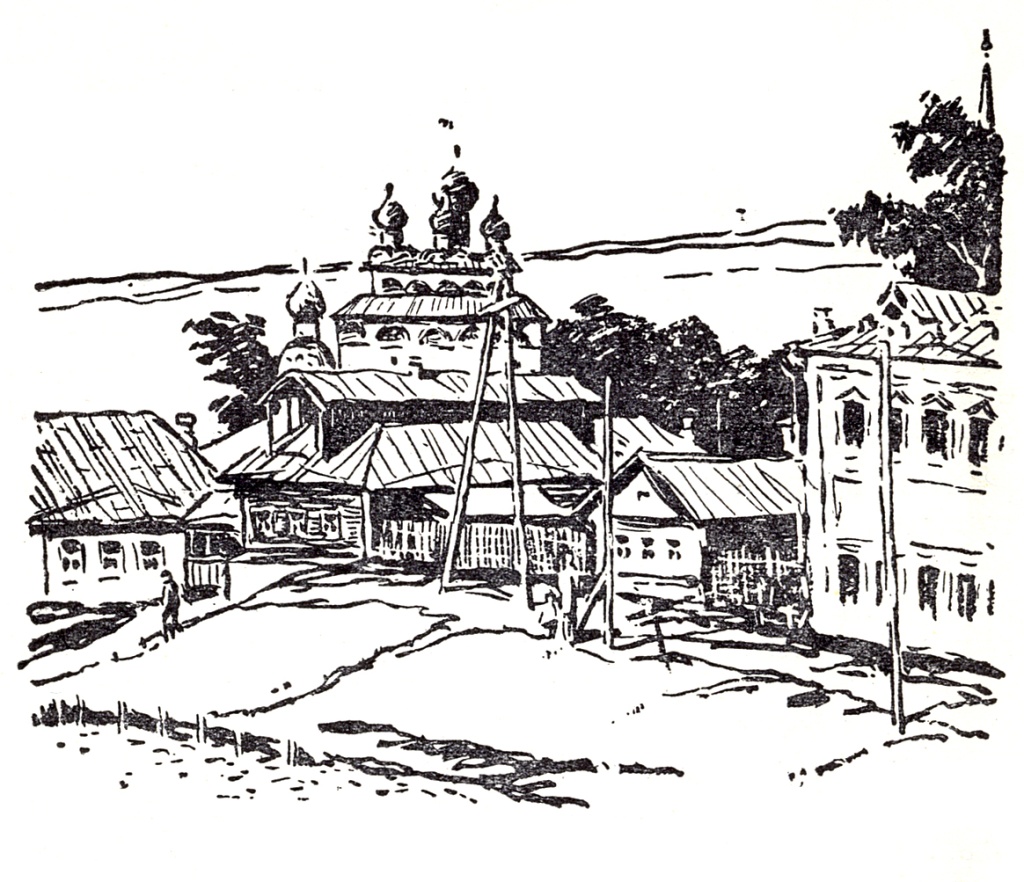

Поселок Мстёра (Вязниковский район)

,,

<...> …мы въезжали в большой, прославившийся своими ремеслами поселок Мстеру, в домах которого зажигался свет.

<…>

О Мстере написано много книг — очерковых, научно-исследовательских, искусствоведческих. Прочитав их, можно узнать разное. Например, то, что некогда это была вотчина князей Рамодановских, что одно время было там, если считать по главам семейств:

-

иконников – 449

-

чеканщиков – 29

-

сапожников – 50

-

кузнецов – 25

-

сусальщиков – 19

-

столяров – 10

-

портных – 5

-

печников – 3

-

офень – 5

-

часовщиков – 1

-

овчинников – 1

-

мясников – 22

Из этого списка сразу видно, какое ремесло было во Мстере главным. Благодаря этой слободе и пошло по Руси крылатое выражение «владимирские богомазы».

В одной из книг указано, что в 1858 году, то есть сто лет назад, владельцем Мстеры графом Паниным была объявлена цена всей слободы с покосами, огородами, садами, выгонами, усадьбами, церквами, кладбищами, лесами, реками, иконниками, офенями, кузнецами, сусальщиками, мясниками и прочим мастеровым людом. А цена эта была 167 200 рублей.

Встретятся упоминания и о том, как приезжал во Мстеру Некрасов. Он договаривался здесь с офенями, то есть с коробейниками, чтобы они вместе с тесьмой, серьгами, кольцами, иконами да поясками носили по Руси, продавали его книги. Будто бы Некрасов говорил так: «Мстера на Клязьме — золотое дно красной дичи... в тамошних болотах проживает сам дупелиный атаман и все их начальство».

По книгам можно узнать, что, когда совершилась революция и иконы стали не нужны, мастера-иконописцы остались без ремесла. А ведь мастера были так искусны, что умели написать икону под любой век, так что самые тонкие знатоки в истрескавшемся грунте, на почерневшей доске, с которой едва-едва проглядывает лик святого, не узнали подделки, написанной неделю назад. Пропадать ли было таким рукам!

Иные стали расписывать матрешек и другие игрушки, причем вместо деда-мороза нет-нет да и глянет суровый бог Саваоф, иные малевали стенные коврики (Стенька Разин развалился в лодке и персиянка у него на коленях), иные пошли работать по орнаменту для клеенок.

Нелегкий путь раздумий и поисков привел к прекрасному — к стильной миниатюре, которая радует теперь наш взгляд в музеях, на выставках, за витринами подарочных и ювелирных магазинов. Кто же не знает теперь мстерских шкатулок, ларцов, пластин! Выработался у мстерчан свой стиль, отличный от стиля палехских или федоскинских мастеров. Но мы придем скоро в живописную мастерскую, и нам расскажут об этом подробнее.

Получилось так, что знакомство с мстерскими ремеслами пришлось начать не с живописи, а с другого, тоже прекрасного мастерства — вышивки белой гладью. Мы не огорчались особенно, вспомнив, что некоторые ученые-искусствоведы утверждают, будто самым замечательным во Мстере является не живопись, а как раз мастерство вышивальщиц.

Мы поднялись по ступенькам и вошли в большое, похожее на фабричный корпус здание артели имени Крупской.

Мастер цеха — Лидия Петровна — повела показывать свое хозяйство.

В длинном широком помещении во много рядов сидели за пяльцами мастерицы: то совсем молоденькие девушки, то молодые женщины, то женщины в возрасте, а то и старушки. Впрочем, последних было меньше всего. Очень много рабочих мест пустовало. Мы спросили: «Где же работницы?» Оказалось, они уехали в колхоз на прополку кукурузы.

Не много понимая в искусстве вышивания, можно было залюбоваться все же проворными руками мастериц, под которыми возникают цветы. Большинство мастериц, однако, занималось не белой гладью, а вышивкой синих лапок и крестиков на кофточках из креп-жоржета.

— А вот и белая гладь, — сказала Лидия Петровна, останавливая нас около пожилой женщины в очках, со строгим достойным лицом.

Женщина клала незамысловатый серебристый рисунок на простую ткань. Наслышанные о белой глади, мы, признаться, слегка разочаровались, но нашли мужество скрыть это и похвалили работу.

— Да, сразу видно, что она мастерица, художница, можно сказать, артистка своего дела!

Мастерица вскинула глаза от работы и посмотрела на нас, как будто уличала в чем-нибудь нехорошем, например во лжи.

Лидия Петровна заметно смутилась за нас и, чтобы поправить положение, твердо сказала:

— Вы правы, она действительно артистка. Идемте, я покажу вам ее работы.

Небольшое, даже тесное помещение, куда привела нас Лидия Петровна, называлось складом. На многоярусных полках стопками лежали готовые вышитые вещи. Возле одной стены стояли два запломбированных шкафа.

Сюда на склад пришла и художественный руководитель артели Валентина Николаевна Носкова — дородная женщина со спокойным важным лицом:

— Значит, можете записать, — предложила она, — отдельные кустари объединены теперь в крупную артель. В светлых цехах работают сотни мастериц, создавая вещи, достойные нашего народа. Так ведь вы любите писать в газетах?

— А разве это не правда?

— Да, не правда. Внешне все выросло, укрупнилось, расцвело. А на самом деле артель наша из года в год задыхается, деквалифицируется, искусство неповторимой белой мстерской глади отмирает и отомрет совсем, если не принять срочных мер. Лидия, покажи!

Лидия Петровна сорвала пломбу со шкафа, достала оттуда что-то сложенное в несколько раз, подошла к столу и вдруг одним широким хозяйским движением раскинула по комнате праздник. Движение сказочной феи не могло бы быть более властно и волшебно. В угрюмое, скучное помещение склада, как в сказке, пришли весна и солнце. Скатерть из шелковой чесучи, расшитая владимирским швом, горела красными и оранжевыми цветами, с промельком голубого. Верилось, какой бы ни был пасмурный день, какой бы обыденной ни была обстановка в комнате, как бы ни было хмуро на душах у людей, — раскинь эту скатерть по столу, и придет настроение праздничности, приподнятости, предчувствие радости. Могуча власть красоты!

— Красиво, не правда ли?

— Да, наверно, скатерть уж и не может быть более красивой?

— Не торопитесь. Лидия, покажи...

Лидия Петровна сорвала пломбу со второго шкафа, достала что-то сложенное в несколько раз, подошла к столу и вдруг одним широким хозяйским движением потушила (словно костер!), заслонила, заставила померкнуть яркие цветы, которыми мы только что восторгались.

Ни броскости, ни яркости не было в этой новой скатерти. На полупрозрачной шелковой ткани цвела, переливалась, отливая то серебром, то перламутром, то чистым жемчугом (да, пожалуй, скорее всего чистым жемчугом), белая гладь. Скатерть не была заляпана рисунком как попало, лишь бы побольше наляпать. Широкая полоса тончайшего узора по кайме да просторный круг цветов посередине — вот и вся вышивка.

Если первая скатерть была вся как жар-птица или действительно как костер и к ней можно было применять такие слова, как яркость, сочность, солнечность, то, глядя на эту вторую скатерть, вышитую подлинной мстерской белой гладью, напрашивалось только одно слово — нежность. Они отличались друг от друга, как георгин и ландыш.

— Эти уникальные вещи сделала та мастерица, которую вы назвали артисткой. Значит, вы не ошиблись.

— Но что она делает сейчас?

— Гонит пододеяльники.

— Куда гонит?

— Не куда, а сколько и зачем? Гонит она их в большом количестве, а вот зачем — мы и сами не знаем. Мастерица не знает тоже.

Женщины взволновались.

— Мы сейчас будем жаловаться вам, но ведь и правда обидно. Вы поймите нас правильно. Советская власть создала мастерицам все условия, объединила в артель, построила светлые помещения, наладила обучение ремеслу, дала художников для создания новых рисунков, — так неужели она не может спасти нас от умирания, то есть не нас, конечно, а наше искусство, наше прекрасное ремесло!

Художественные вещи — то, что должно быть нашей основной работой, — мы создаем изредка, от случая к случаю. Ну, там приедет какая-нибудь шахиня или откроется где международная выставка. Наши работы выставлялись на шестнадцати международных выставках, про внутренние — не говорим. И получается чистая нелепость! Выставки-то устраиваются зачем? Затем, чтобы показать товар лицом, чтобы потом этот товар можно было купить, если он кому-нибудь понравился. И вот работы наши на выставках нравятся, а в продаже их и искать не стоит, мы их для продажи не делаем.

— А вы делайте!

— Не можем.

— Кто вам не дает?

— Вал! Вал пожирает наше искусство. Наша беда, наша трагедия в том, что мы состоим в системе промкооперации. Вместе с нами в этой системе состоят дегтярники, рогожники, бондари и прочий полезный мастеровой люд, однако не имеющий отношения к искусству. Ну и пусть они не имеют, им не надо. Плохо, что мы имеем отношение к ним.

Из года в год нам, заодно с ними, увеличивают план в рублях. Было, скажем, четырнадцать миллионов, спускают семнадцать, было семнадцать, спускают двадцать один...

Теперь спросите нас, за счет чего мы должны выполнять этот все увеличивающийся план, не стесняйтесь, мы сами задаем такой вопрос руководству промкооперации и получаем ясный, короткий ответ: «За счет увеличения производительности труда».

Теперь спросите нас, за счет чего мы должны увеличивать производительность труда? Механизировать наше ремесло нельзя: оно потеряет всякий смысл. Механических вышивальных фабрик много, а мы, владеющие ручной мстерской белой гладью, одни. Нет, нельзя нас механизировать, так же как и наших живописцев. Вы у них еще побываете. Бо лезнь, как и система, у нас с ними одна. С другой стороны, нельзя сказать живописцу, чтобы он начал кисточкой работать в два раза быстрее, чем работал вчера, чтобы он клал два мазка там, где вчера положил один. Точно так же нельзя и вышивальщицу заставить кольнуть иголкой два раза вместо одного.

Значит, вопрос о производительности труда отпадает. Однако план неумолимо увеличивается год от году: четырнадцать миллионов... семнадцать... двадцать один... Нужно гнать как можно больше продукции. За счет чего она возьмется? За счет единственного и самого страшного — за счет упрощения. Вместо одной уникальной скатерти — несколько тысяч пододеяльников, с двумя-тремя цветочками на каждом. Вместо одной блузки, расшитой настоящей белой гладью, десятки блузок, украшенных синими лапками.

Мы изощрились, не думайте! Для выполнения плана выгоднее, чтобы как можно дороже стоил материал и как можно дешевле работа. На скатерть материала идет на сто рублей, а работы там на две тысячи. Невыгодно! Долой скатерти! На блузку материала идет на двести рублей, а работы — на тридцать! Гони! И получается чепуха. По материалу блузку можно надеть артистке Большого театра, чтобы принять заграничных гостей у себя в гостиной, а по вышивке — деревенской девушке в сенокос пофорсить!

Подгоняемые планом, мы таких блузок гоним лавину, и их перестают брать. А если бы их было меньше, они были бы лучше, и их брали бы обязательно.

Конечно, уникальные скатерти наши не дешевы, но ведь не дешевы и персидские ковры, которые покупаются. И что ни говорите, а Москва сто скатертей в год купила бы, да Ленинград, да иностранные туристы. Зато сохранялся бы промысел! Неужели художник, начиная картину, думает о том, чтобы сделать ее подешевле. Или пусть нас не называют художественной артелью. Мы не за одни скатерти, нет, и блузку можно сделать такую, что ахнешь, и носовой платок, но дайте же нам возможность их делать!

— А что у вас впереди, какие перспективы?

— В шестой пятилетке промкооперации должны увеличить выпуск валовой продукции на шестьдесят процентов. Это прекрасно для тех же дегтярников, бондарей, кирпичников, но это распространится и на нас, а если план нам увеличат на целых шестьдесят процентов, то вместо пододеяльников мы начнем гнать носовые платки в простую мережку.

Уж и теперь белая гладь, ради которой организована и должна существовать артель, занимает не более десяти процентов во всем производстве. Эта цифра все уменьшается и уменьшается.

<…>

В детстве, давным-давно, я увидел впервые мстерскую шкатулку. А может быть, она была палехская, точно не скажу. В тонких различиях стиля мстерчан и палешан я в то время не разбирался.

Ни одна сказка, услышанная в детстве, не поразила меня так, как эта шкатулка, случайно попавшаяся в руки. Я ни за что не поверил бы, если бы меня стали убеждать, что сделана она совсем недалеко от нас, за каких-нибудь сто километров. Шкатулка казалась мне появившейся из сказки, из заморских краев, то ли из дворца Черномора, то ли из шатра Шемаханской царицы.

В полумраке крестьянской избы она горела подобно перу жар-птицы, которым Иванушка любовался иногда, сидя в конюшне и вынимая его из шапки.

За шкатулкой стоял для меня другой, прекрасный мир. Но было странно, что, глядя на нее, вспоминались самые близкие, самые родные сказки.

...В навивочном цехе пахнет клейстером. Куски обычного переплетного картона здесь склеивают, кладут под пресс, потом кидают вариться в льняное масло, смешанное с керосином. Тут же объяснили нам, что керосин нужен как проводник, чтобы картон пропитался насквозь.

После варки картон кладут в печь, где и сушат около семи суток без доступа воздуха.

Переходя из одного помещения в другое, мы увидели под моросящим дождичком ящик, наполненный разноцветными стеклышками, которые в дешевых брошках, кольцах и серьгах продаются в магазинах и которые больше всего напоминают ландрин.

— Зачем вам это нужно?

— Эти стеклышки мы размельчаем гирей, — ответил сопровождавший нас мастер, — и делаем шкурку. Любая шкурка нам не годится, нужна своя.

Минутой позже мы увидели, как шкуркой обдирают картон, сваренный в масле. Здесь, в столярном цехе, он принимает уже форму будущих изделий: пудреницы, портсигара, броши, шкатулки, ларца...

Ларец замысловатой формы стоял склеенный окончательно, и нам сказали, что он пока стоит несколько рублей, а скоро будет стоить двадцать тысяч. Вот что значит побывать в руках художника!

Черная масса, похожая на формовочную землю, состояла, как оказалось, из глины, мела, сажи, олифы и масла. Ею шпаклюют стенки изделия, нанося ровный слой и разглаживая его лопаточками.

Три слоя лака кладутся один за другим на шкатулку, потом следуют три покрытия красной краской внутренних стенок шкатулки, потом четыре покрытия светлым лаком.

Те стенки, где должен возникнуть рисунок, натирают пемзой, делают их матовыми. В таком виде изделие поступает в руки художнику. Теперь ни за что не скажешь, что изделие сделано из обычного картона — оно благородно сверкает под электрическим лучом, как черное полированное дерево.

Художник Игорь Кузьмич Балакин (из более молодого поколения, чем основатели и ветераны мстерской миниатюры) посвящал нас в разницу стилей.

— Палех, — говорил он, — за основу взял черный цвет шкатулки. У них черный цвет активен. У них он — цвет, — и он показал шкатулки, расписанные в Палехе, на которых небо было черное. — Если нужен палешанину черный конь, то он не пишет его красками, а создает при помощи готового фона шкатулки. Итак, черный цвет изделия активно входит в живопись у палешан.

У нас он нейтрален. Смотрите, небо цветное, голубое, с белыми облаками. Это главное отличие. Кроме того, Мстера более орнаментальна, вычурна. Мы наблюдаем здесь вытянутость людей и построек, у Палеха все более реалистично и просто. Взглянем еще раз на мстерскую шкатулку: на ней записан каждый квадратный сантиметр, на ней тесно от живописи. А вот Холуй — площади, простору больше. Все трое, в отличие от федоскинцев, — и Палех, и Мстера, и Холуй — применяют золото, а также орнамент. Орнамент не позволяет композиции распыляться, расплываться, делает ее собранной.

<…>

Мы шли теперь через живописный цех, куда приходят картонные лаковые изделия с матовыми стенками, припасенными для росписи. Юноши и девушки сидели, наклонившись над столами. В деревянных ложках с обломанными черенками ярко пестрели краски: золотая, красная, желтая, зеленая, синяя, белая. Для каждой краски — своя обломанная ложка. Тончайшие кисточки окунались игольчатыми кончиками своими в ту или иную краску и, скользя по черноте фона, оставляли на нем тончайшую роспись. Мы залюбовались, как девушка, без предварительной наметки, кладет на круглую пудреницу довольно сложный орнамент, сплетенный из серебряных линий не толще волоса.

— Трудно ошибиться, если пишешь, может быть, трехсотую пудреницу. Это ведь не творческая работа, а ширпотреб. Гоним, как говорится, числом поболее, ценой подешевле.

За другим столом мы увидели паренька (и потом видели такую картину не раз), который расставил перед собой ряд изделий и по очереди клал на каждое из них один и тот же мазок. Такой своеобразный поток позволял ему увеличивать производительность труда. Это были пододеяльники из артели имени Крупской, принявшие здесь форму пудрениц.

— А где ваши старики, ветераны, члены Союза художников, заслуженные деятели искусств?

— Они работают на дому. Они-то главным образом, и то изредка, и создают творческие вещи. Все остальное — копирование и ширпотреб.

— А как в магазине, за прилавком, неискушенному покупателю отличить ваши творческие изделия от ваших ширпотребовских?

— А ему и отличать не придется. Творческие работы наши в продажу не идут. Их мы делаем для музеев, выставок, иногда для подарков.

Молодежь наша со стариками в конфликте. Она реализма требует, а те стоят за иконописные условности. Посреди колхозного ржаного поля он норовит обязательно написать традиционную новгородскую горку. Есть такой элемент в иконописании. Или рядом с пограничниками новгородская горка — представляете? Одно обстоятельство заставляет нас быть осторожными. Несколько лет назад мы едва не утратили свое лицо.

Дело в том, что в годы войны, как вы знаете, союзниками были американцы. Почти вся наша продукция шла к ним, за океан. А им нравилась старинная, иконостильная роспись. Вся артель ушла в иконописный стиль.

Хорошо, кончилась война. Мы продолжаем свое дело. Но на внутреннем рынке, увы, старина пошла плохо. Чтобы спасти положение, пришлось пойти на первостатейную халтуру: Мстера занялась репродуцированием картин. Появились все эти «Аленушки», «Мишки», «Сосны во ржи», ну и так далее, вплоть, скажем, до «Письма с фронта». Это была другая крайность. Так вот и потеряли было свое лицо.

Сейчас снова вошли в стиль, но уж не теми. На кистях художников остался осадок реализма, и теперь с ним ничего не сделаешь. Кстати, а как вы считаете, должны или не должны мы идти к реализму?

— Так ведь, как его понимать...

Вопрос был поставлен неожиданно и в упор, так что трудно было не растеряться. Читателю вопрос может показаться странным, еще более странной покажется ему заминка и растерянность вместо ясного и четкого ответа: все искусство должно идти к реализму! Нет, в нашем случае не все так просто.

Если народная сказительница начнет пользоваться реалистическими (а не сказочными, не былинными) художественными средствами, скажем поэтическими средствами Твардовского или Асеева, то она из народной сказительницы превратится в рядового поэта, да и не в рядового, а в самого последнего, потому что где же ей угнаться за современными поэтами!

Да и вообще сомнительна сама целесообразность воспевать современность былинными средствами. Содержание диктует форму. О Соловье Разбойнике— былинный лад, об Отечественной войне — стихи Твардовского.

А поскольку единство формы и содержания заглавное условие искусства, постольку и дело с мстерчанами очень не просто. Их рисунок условен. Взгляните на эти вытянутые фигурки, на эти короткие руки, на эти ноги, одна короче другой. Когда изображается сказочный сюжет — это не страшно, но коль скоро дело коснется трактористов или пограничников — получается смешно. А отказываться от стиля нельзя, переходить на станковую живопись — нельзя, потому что нельзя же мстерчанам всерьез тягаться с Пластовым, Юоном, Сарьяном, Неменским...

Вот почему даже сам Игорь Балакин, задавший нам каверзный вопрос, даже он, владеющий вполне и, значит, лучше всех мстерчан реалистическим рисунком, находит удачи в сказочных сюжетах.

Условный стиль мстерской миниатюры требует сказки, сказочности, а при прикосновении к реальной действительности — эпичности и высокой романтики.

,,